【書評】

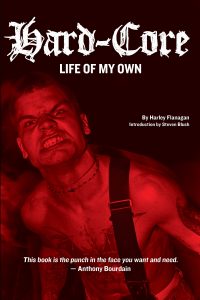

Hard-Core: Life of My Own / Harley Flanagan(Feral House, 2016)

/鈴木 智士(Gray Window Press)

ちょうど1年前に、「“Cro-Mags”の名称を誰が使うか問題」に決着がついた、という出来事もあったが、アメリカン・ハードコアの歴史の中で、Cro-Magsのメンバーほど「お騒がせ」な人たちもいないだろう。80年代中盤の結成時から、メンバーは出たり入ったり替わったり、その後は様々なバンド名でCro-Magsの(特に1stアルバムの)曲を演奏し、一体何が「本物」なのかと聞く側は混乱した。ただバンドのオリジナル・メンバーであり、ベース(と時にはヴォーカル)を担当してきたハーレー・フラナガン氏によるこの自伝は、その数々の「お騒がせ」のディテールを知る前に、その幼少期にまず驚かされる。

父はネイティブ・アメリカンの血も入っていたという強盗・サギ師・犯罪者。アメリカの西と東を行き来し、マンソン・ファミリーにスパーンランチに連れて行かれそうになったというヒッピーだった母は、「奇人」ハリー・スミスに“Rosebud”という名前で呼ばれ、ハリー・スミスの「精神的な妻」であったという(この点は先日『ハリー・スミスは語る』を出版されたカンパニー社さんからtwitter上で教えていただいた)。そんな両親はハリー・スミスを通して知り合ったが、ハーレーが生まれてすぐに父は姿を消し、母は幼いハーレーを連れてアメリカ中を、そしてヨーロッパをヒッチハイクで生活するようになる。やがて母はデンマークでドラッグの売人の男と付き合い始め、2人はデンマークに住み着き、有名なクリスチャニアを含め様々なコミューンを渡り歩いたらしい。「フリーラブ」の世界で誰彼かまわずセックスする親たち世代を見て、ハーレーのような子どもたちは思春期を迎える前にアルコール、ドラッグ、セックスを覚えたというから、やはりデンマークという国が現在もおかしい(褒め言葉)のはこういうところに根があるのかもしれない。

6歳の頃にデンマークのアート偏重フリースクールでドラムを覚え、その後家族はモロッコに数ヶ月住み、そこでハーレーが書いた絵と短編は、その2年後、ハーレー9歳のときにアレン・ギンズバーグの序文付きで出版されている。母や後にStimulatorsで一緒にバンドをやる叔母のDenisはギンズバーグと近く(叔母はニューヨークで他にリチャード・ヘルやらと一緒に住んでいたこともあった)、この頃ハレー・クリシュナの始祖プラブパーダと親交があったギンズバーグから、ハーレーは瞑想を教わったとも書いている。

ハーレーの初のパンク・ショウは1977年頃のデンマークで、Lost Kids、Sods、Brats(後のMercyful Fate)などを見て、78年には叔母に連れられてイギリスにも行き、「死ぬ前」のオリジナル・パンクを体験してもいる。その後79年に母子はニューヨークに戻り、当時はプエルトリコ人ギャングと黒人ギャングの抗争の場であったマンハッタンのゲットー、ローワーイーストサイド(LES)に移り住む。

と、この時点でハーレーの早熟ぶりとその環境の特異さにまず驚愕する。10歳にもならないうちにパンクに出会う人はこの世代だったら珍しくはないだろうが、身近にビート・ジェネレーションを代表する詩人がおり、またパンクバンドをやっている身内の女性がいたというのはあまり聞くことのないシチュエーションだ。その後はご存知のように12歳でStimulatorsのドラムを叩き始めるが、1979年2月のシド・ヴィシャスの死により、ニューヨークのパンク・ロックは死んだとハーレー自身も把握しているように、Stimulatorsは(先月末に出たEl Zine vol.42にヴォーカルのスクリーミング・マッド・ジョージ氏のとても面白いインタビューが載っていた)The Mad、Bad Brainsらとともに、NYCのパンクからハードコアへ移行する過程の架け橋のようなバンドとなっていく。CBGBとともに、Max’s Kansas Cityというクラブでパンクのライブが行われていた時代の話だ。

ハーレー・フラナガンやニューヨーク・ハードコア(NYHC)について長年疑問だったのは、彼らの多くはなぜ「スキンヘッド」でかつ「クリシュナ」という、簡単には結びつかないような組み合わせのバックグラウンドを持っていたかということだった。ハーレーがスキンヘッドになったのは、1980年のStimulatorsのアイルランドツアー時で、ツアー中にスキンヘッズにからかわれるという洗礼を受け、そのツアー中にOutcastsの後のドラムにスキンヘッド風貌=“Boots and Braces”に変身させられた。戦時下のアイルランドのスキンヘッズたちは、他の誰からもひどい扱いを受ける理由はないこと、自分たちで生きていくことを実践しており、それがLESという警察も寄り付かない無法地帯で白人として迫害を受けいていた当時のハーレー自身の生活を肯定することにつながったと回想している。そしてアイルランドで「スキンヘッズをアメリカで広めてくれ」と言われ、それを自らに課せられた使命のように実践していくこととなる。その結果、当時起こりつつあったハードコアのムーブメントとスキンヘッズがニューヨークではハーレーによって結びつき、広まっていく。

ハーレーにとって、ハードコアとは現実を映す鏡だった。だから“Larger than life”なメタルにも興味はなく、ハードコア生活がLESという危険な地域でのストリート生活そのものになっていく。家は貧乏で冬にはヒーターを点ける金もなく、デンマーク育ちのハーレーは学校にも馴染めず、ストリートではギャングの標的にされる。その結果、14歳で家を出て同じような家出少年たちとシンナーを吸い、万引きをしてケンカに明け暮れる。仲間が商店で捕まったら、みんなでそこに行って商店を破壊して仲間を助ける。Beastie Boysの奴らは仲間を見捨てるが(Adam Yauchは10代前半の親友だったみたいで、一緒にアシッドを食って楽しんだといういい話も出てくるが)、ストリートの連中は仲間を置いて逃げるようなことはしない。そしてそれがCro-Magsの結成、そして“Street Justice”のような曲へと結びついていく。

ちなみにハーレーの見解では、「ナチ・スキンヘッズ」の登場は、Skrewdriverの1983年の7インチEP、“White Power”によるもので、この音源が状況を一変させ、スキンズをより暴力的な方向に向かわせたと書いている。ただそれが行き過ぎて、仲間意識も何もなく、「スキンヘッズだから特に意味もなく他人をボコるのは当たり前」という姿勢を打ち出した連中も登場し、ハーレー自身も一時期カナダで一緒につるんでいた、悪魔主義とナチスに魅せられていたとてもオシャレな(!)スキンヘッズたちに徹底的にボコボコにされて入院した経験を語っている(後にそのひとりにはNYCでリベンジをしているが)。ただNYCのスキンヘッズというのは、半分以上がプエルトリコ人や黒人、ユダヤ人だったことも書いており、ハーレーのような白人のスキンヘッズはその「多様性」を気にもしなかったと言う。それを問題視したのはMaximum Rocknrollのような左翼パンクメディアや他の町からやってきたパンクスで、彼らはNYCの実態を理解もせずただ批判していたということだ。ハーレーいわく、スキンヘッズが問題だったのはその暴力であり、NYCのナチ・スキンズもシーンから追い出したと言う。余談だが、この本にもチラッと登場するワシントンDCの有名なスキンヘッドでLeftyという黒人女性がおり、私の相方のAKアコスタも10代の頃に何度か会ったことがあるらしいが、白人のパンクスたちは黒人女性が(暴力的で、中産階級のガキンチョ・パンクスよりも労働者階級の)スキンズだという事実にかなり戸惑っていたらしい。

ハーレーはハレー・クリシュナについては最初は否定的だったものの、Cro-Magsを始める前から仲良くしていたジョン・ジョセフの影響や、あとはBad Brainsの計り知れない影響があって、精神世界=クリシュナの教えに魅了されていったと書いている。その圧倒的な演奏や練られた楽曲だけでなく、ラスタファリズムをハードコアシーンに持ち込んだBad Brainsに影響を受けなかった人はいないんじゃないかというくらいに、当時のシーンにとって(いや、今も引き続きかもしれないが)Bad Brainsは大きな存在だった。そしてそのラスタファリズムの中にあるアイタル・フードも、多くのパンクスをベジタリアンにした理由のひとつらしい。当時クリシュナ団体はThompkins Square Parkでベジフードの炊き出しを行っており(これが正にこの団体の「オルグ」の方法だったわけだが)、タダでベジフードが食べられる、という理由でパンクスは炊き出しに行き、クリシュナ事務所に出入りし出したのだろう。宗教の側面に興味がなくても、ベジフードを食べに行けば説教を聞くことになり、それでハーレーは関心を持ち始めたということだ。新しくシーンに入ってきたスキンズたちとはそりが合わず、モメたらハーレーはそいつらをボコボコにして、結果“Krishna Skins”と恐れられ、リスペクトされ、やがてその連中もクリシュナ化した。しかしクリシュナにより心の平安を感じ始めながらも、暴力は止むことがない。この一見矛盾しているように思える事実に対しては、「神の啓示」的に、自分はクリシュナの「戦闘階級」である、と暴力を正当化するようなことを言っている。それを言ったら何だって正当化できそうだ…、とも思ってしまいそうにもなるが、今は心にしまっておこう。ちなみに後にクリシュナに疑問を感じ始め(グルたちが金を横領していたりペドファイルだったりで幻滅したらしい)、本の後半ではクリシュナは登場しなくなる。

ハーレー・フラナガンが意図したかはわからないが、この本は80~90年代のニューヨーク、特にLESの記録としても面白い読み物だ。ジェントリフィケーションや路上の暴力、猟奇殺人事件なども取り上げられる、というかハーレーの身近で起きたことや人物がそれらに直結している。当時のLESはアウトロー、ドロップアウトの掃き溜めだった。プエルトリコ人と黒人ギャングがたむろし、1st Avenueより東は“ABC Land”と呼ばれる無法地帯、だから「ジェントリフィケーションの先遣隊」であるパンクスもだんだんとそっちの方向へ追いやられ、Thompkins Square Parkで遊んだり、C-Squatなどの廃ビルに住むようになった。もちろんパンクス、白人はギャングにとっては格好の餌食。ハーレーのストリート生活は、ギャングと対決する毎日だったことも詳しく書かれているが、街の「浄化」もだんだんと進み、やがて90年代になるとプエルトリコ人やハーレーのような人たちは値上がりしたLESには住めなくなり、イーストリバーを挟んだブルックリンのウィリアムズバーグに引っ越すことになる。そして今はウィリアムズバーグがジェントリファイドされてしまったように、資本主義は「周辺」を食い尽くすことで拡大していくことが、この本からも確認できる。

さて、なかなかCro-Magsの話に入ることができない。実際にCro-Magsが登場するのも本の真ん中、200ページあたりからだ。本来はこの書評でもそちらをより厚く考察すべきなのかもしれないが、Cro-Magsのあれこれについてはエピソードがあまりに多すぎて、ここではとても紹介しきれない。Cro-Magsはバンドの「クロスオーバー」という音楽性もあるが、その登場からいわゆるハードコア・パンクのシーンよりもより大きなステージで活動しており、メタルバンドとの共演も多かった。当時のツアー相手にはMotörheadやDestructionなどの名前が並ぶ。だから話のスケールが私たちになじみのあるパンクシーンの出来事よりも大きく、かいつまんで紹介できるようなものでもない(最初の2枚のアルバムを出したRock Hotel Recordsを運営し、その間のCro-MagsのマネージャーでもあったChris Williamsonについては、おそらく本当にバンドは食い物にされ、リップオフされていたんだろうが、かなり辛辣なことが書かれている。なぜそのレーベルと契約したのかはよくわからないが)。ただここではひとつ、この本の背骨と言ってもいいような、ハーレー・フラナガンの永遠の友であり敵でもあるCro-Magsのヴォーカル、ジョン・ジョセフに対しての姿勢について言及しておく。ハーレーにとって、ジョン・ジョセフは稀に見るクソ野郎で、まわりにはクリシュナの教えを説いてシーンでは信用され正当に評価されているのに、その中身は単なる流行好きで音楽のセンスも才能もゼロ、フロントマンとしても魅力のない男で、正面からケンカすることもできないビビリであり、そして本当に「クソ」野郎だ、ということが繰り返し語られているのだ。“Alpha Omega”アルバムのレコーディングでは高音がうまく出せずにハーレーが代わりに歌ったり、ツアーバンの中でジューシーな屁をこいて他のメンバーを辟易させたり、ドイツのパーキングエリアでは自分のクソで“Fuck off Nazis”と壁に書いて自慢したり、というエピソードもたくさん登場する(しかもどれもやたらと細かく書かれている)。この自伝が書かれ始めたのが2012年の「Webster Hall事件」(本書でも最後の章にその顛末が書かれるが、これはその後の裁判の結果が示すように、ハーレーはハメられたと理解するのが妥当なようだ)の前後なので、ハーレーのジョン・ジョセフへの怒りも頂点に達していた頃なのかもしれない。ジョン個人や、Bloodclot、Both Worldsなど彼が他にやってきたバンドのことをしばしばバカにして、「あいつよりも俺の方が本物だ」ということをチクチクと挟んでくるような怨み節とも読める部分も多い。ジョン・ジョセフにも自伝や著書があり、それらを読んでみないことには何とも評価が下せないが、このハーレーの話を読む限りでは、ジョン・ジョセフは本当にサイテーな人間としか思えない。

他のメンバーではギターのParrisについてもかなり苦い顛末が書かれている。ParrisはCro-Magsのオリジナルメンバーで、途中抜けた時期もあるが、2人は幼馴染のような関係で一緒に曲を作ってきたという強い思いもあったのだが、“Revenge”アルバムを出してからのParrisの不可解な行動(バンドをコントロールし出したり、Rocky Georgeとの仲が悪いから“Revenge”アルバムのジャケットから写真を外す、などなど)や裏切りは、確かに信用していたメンバーにやられたら辛い。しかしこれは、長い間同じ人と何かをやってきて、そこにお金が絡んでくると高い確率でそうなるという、どこの世界でも共通の話でもあるのかもしれない。

と、ここまで書いてみても、この本の10%も紹介できた気もしなければ、この400ページを越える自伝でハーレーをどう評価すればいいのかも正直わからない。ほとんどのエピソードが多かれ少なかれ暴力に関係し、「忖度バイオレンス」とでも言えばいいのか、ツアーの先々で現れるCro-Magsファンがフロアで勝手に起こす暴力や、NYHCのシーン全体が、時を経るにつれてNYCの治安が「向上」するのと逆行するかのように、「暴力こそがNYHC」という誤解に基づいて暴力化していくことなどが語られる。ちなみに「なんとかクルー」といった、80年代後半~90年代のNYHCの一部に見られた「ギャングスタの真似事」については、ハーレーは一蹴している。そもそも自分がLESでプエルトリカンや黒人ギャングと生死をかけて対決してきたのに、なぜ自分たちがギャング化して同じ轍を踏まなければならないのか、そしてそういったストリートの暴力を経験してもいない奴らが徒党を組んで弱いものいじめをするのに何の意味があるのか、と言っているのだ。自分が生みの親のひとりであるNYHCというムーブメントが大きくなりすぎ、その手を離れてコントロール不可能になってしまい、シーン内での「人気者コンテスト」に成り下がったことに対しても苦言を述べている。また先に紹介した「クソ」ジョン・ジョセフのエピソードのように、子供じみた行動を取るハーレー自身――あるときEarth Crisisとモメて、Earth Crisisのドリンクを冷やす氷バケツの中に小便をしたり、彼らがステージで使うタオルに自分のキンタマをこすりつけておいたり…。Earth Crisisのバンを鉄パイプで破壊する話もある――についてのテンションの高い筆致は確かに面白いのだが、ここから私は一体何を受け取ればいいのだろうかとやや戸惑う。しかし1つ確かなことがある。ハーレーの音楽に対する姿勢だ。そこらの暴力的なハードコアの人たちとはまったく違い、幼少期の環境や12歳でバンドを始めているという点も関係しているのだろうが、パンクに限らず、サバスやジャズ、フュージョンなど、貪欲に様々な音楽を聞いては取り入れ、師と仰ぐBad Brainsのダリル・ジェニファーにベースを教わり、それをあくまでCro-Magsの音楽として表現していく(そこにストリート生活の歌詞を乗せる、というのが彼らの最も大きな特徴だ)。自らの音楽表現に一切妥協しない点が、ハーレー・フラナガンの最もハードコアな部分だろう。

その他グレイシー柔術との出会いやHarley’s Warでの日本ツアー、そして2人の息子との関係、今のパートナーとの出会いなど、「衝動」だけで生きてきた人生を改めるような経験を経て、本書は何とも切ない母との惜別のエピローグで閉じられる。

先述のように、まるで超現実的なストリート生活のエピソードだらけのこの本で、もちろん周辺の数々の有名無名バンドも登場するが、いちいちそれらをここで紹介しても仕方がない。もちろんこういったミュージシャンの自伝というものは、どこまで自分を「描写」できるかということへの挑戦でもある。よってそこには多少の誇張も含まれれば自嘲も入る。Cro-Magsが始まる前、ハーレーがMurphy’s Lawのドラムをやっていたときに、ツアーでNYCにやって来ていたMDCからステージを無理矢理奪った話が出てくるが、当レーベルから出版したMDCのヴォーカル、デイヴ・ディクターの自伝には、そんなエピソードは登場しない。もちろん何を取捨して書くかはその書き手の裁量だ。だからこそ多面的に読んでいかないと、そこで実際に何が起きていたのかを知ることは難しい。ちなみにMDC関係であれば、デイヴ・ディクターの自伝にも登場するマーク・ダガーといったサンフランシスコ・スキンズの連中はハーレーと仲がよく、ハーレーがプエルトリコ人ギャングから命を狙われNYCからカリフォルニアに逃げていたときに、ハーレーによってスキンヘッズ文化を紹介されたようでもある。こういったつながりは広くて狭いハードコアのシーンなら当然起きるだろう。

というわけで、イメージ通りの血生臭さ、暴力、犯罪、ドラッグ、リアルなストリート生活と、宮崎学あたりが取材して書いても似たようなことが読めそうなニューヨークの一匹狼、ハーレー・フラナガンの自伝だが、特にアメリカン・ハードコアに興味のある人には広く読まれるべき本であることは疑いがない。ぜひどこかの大手出版社で日本語訳を出版したらいいのではないだろうか、できればジョン・ジョセフの本も同時に…。

◆

先日行われたQuarantine showの動画↓。

Cro-Magsとしての正式な新アルバムが来月発売される。

(2020.5.25)