Bikini Kill再結成とパンク・ノスタルジー

A・K・アコスタ

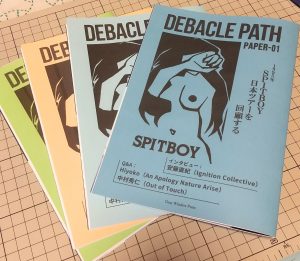

(Debacle Path vol.1(2019年3月)より再掲)

二〇一九年一月、ライオット・ガールの伝説的バンド、Bikini Killが再結成を発表した。ただしライブは、ニューヨーク市で二回、ロサンゼルスで一回の合計三回のみ。チケットは速攻でソールドアウト。しかしどうやらそのチケットのほとんどは自動プラグラムにより買い占められたようで、すぐに数百ドルの価格をつけて他のサイトで転売されていたらしい。数日後、Bikini Killはこの状況について謝罪し、追加のライブ予定を告知したが、これも速攻でソールドアウト。ただ今回はライブに本当に行きたい人の手に渡ったようで、資本主義の自動プログラムの手には落ちなかった。

Bikini Killのファンの多くは、この一連の出来事によって、Bikini Killはアンダーグラウンド・パンク・シーンの秘密のバンドではなく、実際にはとても有名なバンドだったということを思い出したはずだ。あまたの「伝説的バンド」のように、Bikini Killもその解散後にさらに有名になったバンドだが、彼女たちは九〇年代初頭に主流メディアの注目も集めたフェミニスト・パンクのムーブメント、「ライオット・ガール」の先導者だった。最後のアルバム“Reject All American”は一九九六年のリリース。その後二〇〇〇年代に、Bikini Killのメンバーであるキャスリーン・ハンナは次のバンド、Le Tigreというインディー・ロックバンドで活動したが、当時はそこそこの人気だった、と言える(ただLe Tigreは二〇一六年に再結成し、ヒラリー・クリントンを支持するビデオを作ったが、これは私たちの記憶から消しておいた方がいいだろう)。

さて、ライオット・ガールへのノスタルジーはゆっくりと始まった。二〇〇〇年代のはじめ、私が大学生だったころに「ライオット・ガール」という単語に出くわしたのは、ほとんどがアカデミックな記事においてだった。ただ日本ではこの間に、大垣有香のパンフレット『Riot Grrrlというムーブメント ―「自分らしさ」のポリティックス』(遊動社、二〇〇五)のように、一部のフェミニストの間で語られてもいた。もっともこの日本での動きはノスタルジーではなく、「ライオット・ガール」それ自体を説明するものであった。

それがアメリカでは二〇一〇年になって突然、「ライオット・ガール」をあちこちで目にするようになったのだ。ノスタルジーとしてのライオット・ガールである。

この年、ライオット・ガール・ムーブメントについての本が二冊続けて出版された。先に出たマリッサ・メルツァーの“Girl Power: The Nineties Revolution in Music”は、「ガール・パワー」が、一九九〇年代に、特に若い世代の女性たちの間で人気の合言葉となったことについて、またライオット・ガール音楽のシーンについても書かれた本だ。著者はこの本の中で、ライオット・ガールから、Foxcore(L7やBabes in Toylandのようなバンドを指す)、リリス・フェア(女性アーティストのみが出演した音楽フェスティバル。97年から99年の夏に行われた)、スパイス・ガールズまでを横断して論じている。

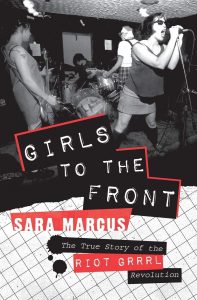

そしてその後、サラ・マーカスの“Girls to the Front: The True Story of the Riot Grrrl Revolution”が出版された。こちらの本は、ライオット・ガールが一九八〇年代後半のワシントン州オリンピアやワシントンDCにおいて、パンクやジンのシーンからいかにして発展してきたかについて、よりフォーカスしている。そのムーブメントに対する姿勢には違いがあるものの、どちらの著者も自著に自らの体験を盛り込んでいる点は共通している。メルツァーは一九九〇年代をオリンピアで過ごし、一方で東海岸出身のマーカスは、自身をライオット・ガールだったと自認している。メルツァーは、ライオット・ガールには多くの革命的な可能性があったが、ライオット・ガールのバンドたちは、結局は、社会を変えていくにはアンダーグラウンドに居続けることに執着しすぎてしまったのではないかと感じている。それゆえにメルツァーは、スパイス・ガールズのようなポップ・アーティストが、「ガールズ・パワー」といった言葉をメインストリームに持ち込んだことを評価している。一方でマーカスは、よりパンク的なアプローチを取っている。ライオット・ガール・ムーブメントに対する彼女の批判はより内的なものであり、ムーブメントの主要人物たちの間に起きたケンカといった個人的な問題が、ライオット・ガール全体の消滅につながったのではないか、というものだ。

これら二冊の本に対しては、大きく分けて二種類のレビューが書かれた。一つは、一九九〇年代当時に実際にそのシーンを体験した人たちによるもので、レビュアーの実体験と本に書かれていることの乖離を、一生懸命に説明しようとするものだ。もう一方は、当時のライオット・ガール・ムーブメントを体験することができなかった若い世代の女性たちによるレビューで、これらの本は、体験できなかった過去の時代を思い描くことができる良い本だ、というものである。この姿勢は、当時15歳だった「ブログ界の神童」、タヴィ・ゲヴィンソンによって二〇一一年に始められたウェブマガジン、「Rookie」によく表れている。タヴィやRookieのライターたちは、ライオット・ガールのことが大好きだった。彼女たちは、ライオット・ガールの曲のプレイリストや、キャスリーン・ハンナへのインタビュー、またライオット・ガールが内包したフェミニズムが、いかに彼女たちの人生を変えたかについての記事などを公開した。

ただそれに対して懐疑的だった人たちも存在した。Bikini Killのドラマーのトビ・ヴェイルはその二冊に関するあるレビューで、「ノスタルジーは敵だ」と書いている。ヴェイルにとっては、なぜ自分たちは、二〇年も昔の何かから表面的なスタイルをコピーしようとするのではなく、パンク・フェミニストの新しい音楽のかたちを創造することに注力しなかったのか、という疑問が残ったというわけだ。何より一九九〇年代と比べ、政治状況は色々と変わった。ライオット・ガール・バンド、Excuse 17のキャリー・ブラウンスタイン、いや、Sleater-Kinneyのメンバーと言った方がピンと来るかもしれないが、彼女は二〇一五年に“Hunger Makes Me a Modern Girl”という自伝を出版している。ブラウンスタインは、アンダーグラウンドのシーンにおいて評価されてきた人物だが、それにもかかわらず、彼女は常にアンダーグラウンドのバンド以上のことをやろうとしてきた。しかし彼女のこういった野心的な取り組みは、当時のライオット・ガールのシーンにおいては認められなかったと感じていたことを自著に書いている。ちなみに現在のブラウンスタインは、ヒップスター文化をコケにするコメディー番組、「Portlandia」の共同製作者兼主演として有名だ、そんなに面白い番組だとは思わないが…。

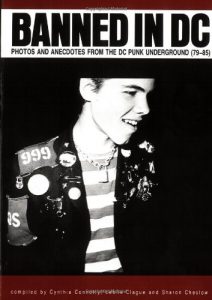

トビ・ヴェイルの発言は、私が経験することができなかったシーンへのノスタルジーを呼び起こす。ライオット・ガールのムーブメントが湧き起こっていた時代、私はまだ若くてそれを体験できず、代わりにK RecordsやKill Rock Starsといったオリンピアのレコード・レーベルに、破ったノートに上手に包んだ何ドルかのお札を添えて、手紙を何通も書いていた。私はワシントンDCの郊外で育ったが、九〇年代のDCには素晴らしいシーンが存在していた。ただ私がまだ若すぎて、経験できなかったものがあったのも確かだ。Minor Threat, Rites of Spring, その他のDischord Recordsのバンドなど、一九八〇年代の写真がたくさん載った、シンシア・コノリーによる“Banned in DC: Photos and Anecdotes from the DC Punk Underground”(一九八九)を手に入れたときには、穴が開くほど読んだものだ。そこに載っていたショウは、どれも私が行っていた時代のショウよりももっと刺激的に映った。その後、マーク・アンダーソンとマーク・ジェンキンスによる“Dance of Days: Two Decades of Punk in Nation’s Capital”(二〇〇一)が出版され、その本では、私が経験できなかったシーンについてより詳細な記載がなされていた。当時私がよく見ていたFugaziのライブよりも、見ることのなかったRites of Springの方が興味をそそったのだ。これらの本により、あの小さな瞬間の数々が記録されていることは喜ばしい。ただトビ・ヴェイルの言葉も覚えておこう。過去を思い出すのは楽しい、ただそれは、今何か新しいことをする、ということを忘れない限りにおいて、楽しいのだ。